“黄河瑰宝·大地密码” 沿黄九省(区)自然、地质博物馆馆宝巡礼

全国科普月的脚步不停,“黄河瑰宝・大地密码”沿黄九省(区)探宝活动来到了第七站——陕西省。陕西是黄河文明的重要发祥地之一,黄河干流自北向南流经陕西东部,和广袤的黄土高原紧紧相依,共同书写着自然与人文交融的篇章。今天,让我们一起走进陕西自然博物馆,探寻这片土地的自然奥秘。

陕西自然博物馆是陕西投资集团有限公司投资建设的公益性事业单位,现为国家一级博物馆、国家AAAA级旅游景区,荣获“全国科普教育基地”“全国生态环境科普教育基地”等多项荣誉称号。博物馆坐落于西安市雁塔区长安南路88号舟形环岛,2008年建成开放。场馆建筑造型犹如“日”和“月”,蕴含“日月同辉”之意。建筑面积约2.7万平方米,由“三馆一院一区”组成,即自然展馆、贝林展馆、科学探索中心(在建)、穹幕影院以及室外科普体验区。

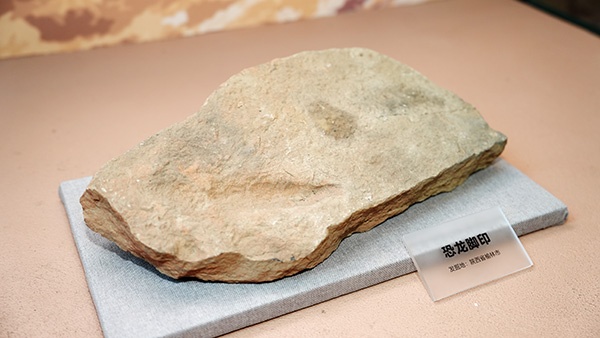

恐龙脚印

2009年,在神木县栏杆堡镇邱井沟村,一场交通事故偶然暴露了一处形态奇特的脚印,被村民误认作“野人脚印”,后经陕西省考古研究院鉴定,这些“脚印”实为珍贵的恐龙足迹化石。2012年,陕西自然博物馆研究人员前往化石发现地,展开系统性的化石采集工作,成功获取了这枚保存完好的恐龙足迹化石。这些足迹位于灰白色砂质岩上,岩层背面有波状花纹,符合内陆湖盆沉积地层剖面特征。所有足迹都有3个脚趾,中间长两边短,趾根较粗,趾端较尖,生物特征非常明显。这些脚印,极有可能是处于内陆湖盆时期,一类肉食性蜥脚类恐龙走过后留下的脚印化石。化石形成的年代,约处于1.5亿年前的侏罗纪。

该处足迹形成于浅湖滨砂泥岩层,反映恐龙在湿润环境中的活动。结合煤层存在,佐证陕北曾为水草丰美的热带-亚热带气候,后因人类垦殖与自然变化退化为荒漠,现代通过治沙工程逐步恢复生态。

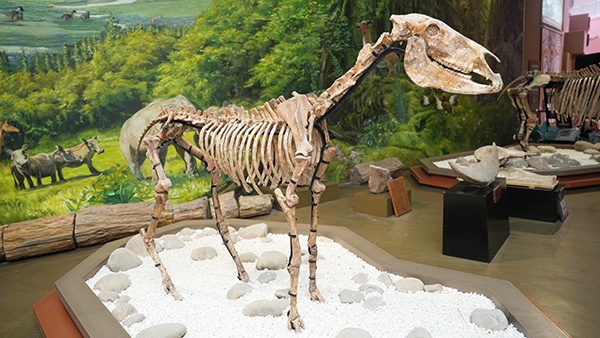

平齿三趾马化石

三趾马以其每条腿的足部有三趾(末端为蹄)而得名,生活于森林——草原过渡环境,分布极为广泛,是现代马的祖先,现已灭绝。平齿三趾马化石标本采集于陕西府谷县老高川镇,形成于约800万年前的中新世。府谷三趾马动物群是研究欧亚大陆哺乳动物迁徙的关键,府谷化石层(含犀牛、古长颈鹿等)表明当地距今500-800万年为温暖湿润气候,后随青藏高原隆升逐渐干旱化。

古长颈鹿化石

古长颈鹿化石采集于陕西府谷县老高川镇,形成于约800万年前的中新世,从形态特征来看,其颈椎骨长度中等(清晰体现出长颈鹿演化的过渡形态),四肢骨粗壮有力,齿列完整。它是长颈鹿科演化的中间类型,颈部长度介于现代长颈鹿与短颈祖先之间,为“长颈鹿长颈演化”理论提供了直接实证,为研究长颈鹿的演化历程提供了关键实物证据。该化石埋藏于河湖相砂泥岩层中,与水生植物化石、龟鳖甲壳共存,指向当时这里为泛滥平原环境。这一现象也印证了青藏高原隆升导致的气候干旱化进程,即森林逐渐退缩、草原不断扩张的生态变迁。其与三趾马、犀牛等化石共生的情况,佐证了府谷地区中新世晚期为森林—草原交错带(气候温暖湿润)。

遗鸥

遗鸥体长为40厘米左右。夏季头部黑色,嘴部与脚部呈红色,翼展约1米,体重约0.55千克,外形辨识度高,是国家一级保护动物。繁殖于中国内蒙古、陕西榆林(红碱淖),越冬于渤海湾、黄河流域,是研究物种适应性及湿地生态系统的“活教材”。它是唯一依赖荒漠—半荒漠盐湖繁殖的鸥类,陕西红碱淖曾发现中国最大繁殖种群(2001年巢数达3600个),成为“中国遗鸥之乡”。2022年在红碱淖繁殖的遗鸥达4700多巢,孵化幼鸟10000多只,为遗鸥鄂尔多斯种群,乃至全球遗鸥种群的稳定和有效保护作出了重要贡献。

大鸨

大鸨是国家一级保护动物,其分布区域呈现“繁殖—越冬”分离特征:繁殖于内蒙古草原,越冬于陕西关中平原、黄河三角洲。作为全球最重的飞鸟,雄鸟体重可达18千克,同时也是雌雄体型差异最大的鸟类(雄鸟体重约为雌鸟的3倍)。大鸨是草原生态系统的“伞物种”——保护大鸨的生存环境,便能同时为草原上其他物种提供庇护,进而保护整片草原的生物多样性。2003年,在陕西渭南黄河湿地发现约50只大鸨的重要越冬群后,当地迅速建立“大荔朝邑湿地保护区”,为越冬大鸨提供安全栖息空间。2023年,陕西进一步实施“鸨道保护计划”,通过改造危险电网(避免大鸨碰撞)、推行农田留茬(留存作物种子作为食物)等方式,为越冬大鸨营造更适宜的生存条件。